普通科 夏休みの様子

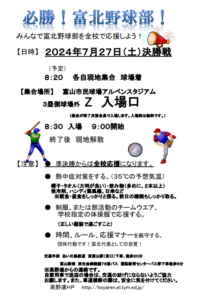

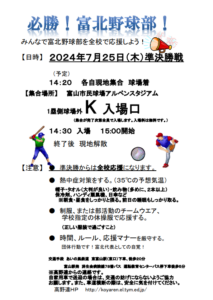

○オープンハイスクール(7月25日)

当日は2,3年生のボランティア生徒が学科説明や「総合的な探究の時間」で探究活動をした内容を中学生に説明しました。

大変暑い中多くの中学生にご参加いただきました。ありがとうございました。

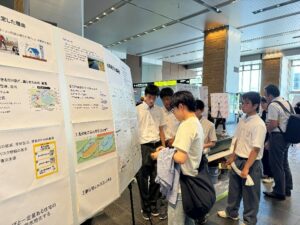

○「流域ってなんだ?みずからつながるくらしと自然」への参加(7月27日)

「総合的な探究の時間」の一環で、流域ぷらっとフォーム主催の「流域ってなんだ?みずからつながるくらしと自然」のイベントに参加してきました。当日は本校の生徒が調べた内容の展示とアンケート調査を行いました。多くの行政や大学、団体等がブース展示を行っている中、高校生の参加は本校のみで緊張しましたが、多くの方に「流域治水」について知ってもらうことができました。

○「NPO法人きんたろう俱楽部」への聞き取り調査(8月16日)

「総合的な探究の時間」の一環で、呉羽丘陵をフィールドとしているNPO法人きんたろう俱楽部より、呉羽丘陵についてのお話を伺いました。呉羽丘陵の植生や防災、呉羽断層の地震について学ぶことができました。

○1,2組 研修旅行(8月21~23日)

2年生(1,2組)が、長野・東京に研修旅行に行ってきました。暑い3日間となりましたが、充実した研修旅行となりました。大学訪問では、模擬授業を通して進路について考える機会となりました。今回学んだことを今後の進路選択に生かしていきたいです。

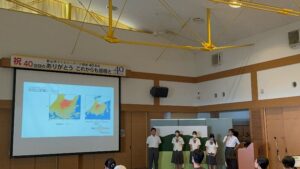

○「悠久の森2024 森であそぼう」への参加(8月25日)

「総合的な探究の時間」の一環で、富山市ファミリーパーク主催のイベントに参加してきました。当日までに調べたことを発表し、参加者に土砂災害の危険を伝えることができました。

○富山県立大学吉見研究室訪問(8月28日)

「総合的な探究の時間」の一環で富山県立大学の吉見研究室にお邪魔してきました。「流域治水」をテーマにしているチームへのご助言をいただき、地域のジオラマ制作をすることとなりました。完成が楽しみです。